|

Der inzwischen im Ruhestand befindliche Staatsanwalt Kurt Schrimm war seit Ende September 2000 in Ludwigsburg Leiter der „Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ gewesen. Schrimm schreibt: „Ich war zwar von jeher an der Geschichte des 20. Jahrhunderts interessiert, hätte es mir jedoch nicht träumen lassen, dass ich einmal von Berufs wegen an der Erforschung und Aufklärung eines Teilabschnitts dieser Geschichte mitwirken würde.“

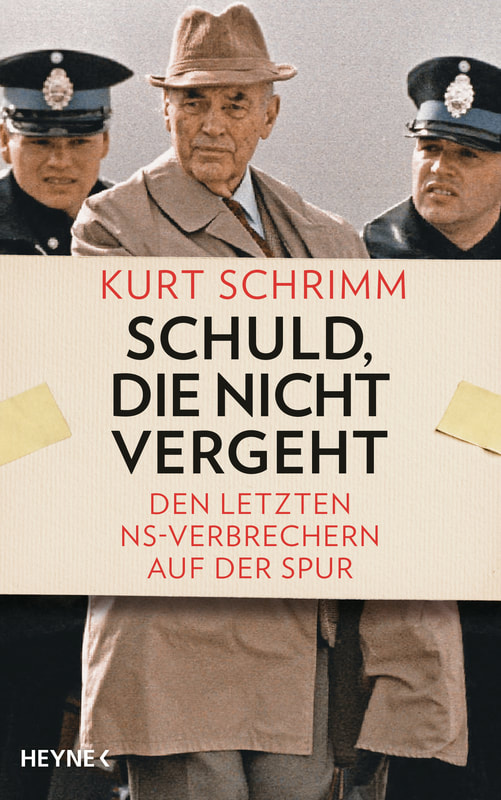

Mit seinen Erinnerungen will er klarstellen, dass es auch noch über 70 Jahre nach dem Ende des NS-Staats notwendig ist, jeden einzelnen dieser Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ohne KZ-Aufseher und sonstigen Helfer wäre das Vernichtungssystem nicht möglich gewesen. Schrimm berichtet etwas langatmig über mühsame Verfahren, philosophiert über den typischen NS-Verbrecher und gliedert das Buch in seine größten Erfolge und seine größten Misserfolge als Staatsanwalt. Ein Erfolg war es sicherlich, den NS-Verbrecher Josef Schwammberger vor Gericht gebracht zu haben Misserfolge gab es zur Genüge. Schrimm macht sich Gedanken darüber, inwieweit sein Tun dazu beigetragen hat, derartige Verbrechen in Zukunft zu verhindern und kommt zu einer eher negativen Prognose. Teilweise relativierend und rechtspositivistisch sind seine Erklärungsversuche, die er zum Teil mit nicht ganz so passenden Anekdoten verbindet, wie zum Beispiel der, dass bei einer Dienstfahrt im Zug die Heizung ausgefallen sei. Die Erinnerungen seiner Vorgänger im Amt Adalbert Rückerl und Alfred Streim sind viel ergiebiger, da sie sich auf die von ihnen aufzuklärenden Verbrechen konzentrieren. Schrimm kommt zum Schluss: „Vielleicht trägt unsere Tätigkeit dazu bei, dass wir und unsere Nachfahren wachsamer sind als unsere Vorfahren und unser Bestreben auf zwei Dinge richten-. Vermeidung von Diktatur und Krieg. Dann wäre unsere Arbeit auch im Hinblick auf die Zukunft nicht ganz umsonst gewesen“ Ernst Reuß Kurt Schrimm, Schuld, die nicht vergeht, Den letzten NS-Verbrechern auf der Spur, München 2017, 400 Seiten, 22,00 € |

AutorErnst Reuß, geboren 1962 in Franken. Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und Wien. Promotion an der Humboldt - Universität zu Berlin. Danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin und im Bundestag beschäftigt. Archiv

März 2024

|