|

Gerade mal sechs verschiedene Flugblätter verfassten und verteilten die Mitglieder der Widerstandsgruppe die „Weiße Rose“ zwischen Juni 1942 und Januar 1943, dann wurden sie gefasst. Dennoch wurden sie, und vor allem die Geschwister Scholl, zu Ikonen des Widerstands. Bis heute gilt die „Weiße Rose“ als Sinnbild für moralische Redlichkeit im Widerstand gegen ein totalitäres Unrechtsregime und für unerhörten Mut – und werden dafür bis in die Gegenwart von sehr ungleichen Gruppen für sich vereinnahmt.

Den inneren Kreis der Weißen Rose bildeten Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber. Zwischen Ende Februar und April 1943 wurde gegen sie vor dem Volksgerichtshof unter dem Vorsitz des berüchtigten Geiferers Roland Freisler verhandelt. Sie wurden zum Tode verurteilt und enthauptet. Andere Beteiligte und Mitwisser wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt, ihre Familien wurden geächtet und gerieten in Sippenhaft. Die Historikerin und Journalistin Miriam Gebhardt hat nun ein äußerst faktenreiches und akribisch recherchiertes Buch geschrieben, in dem sie einigen Mythen über die Weiße Rose widerspricht. Beispielsweise sei Religion kein wichtiges Motiv für den Widerstand gewesen und die „Weiße Rose“ war mehr als die Geschwister Scholl, was bis heute zu Animositäten unter den Nachfahren führt. Die Autorin sucht in den Biografien der engsten Mitglieder der Widerstandsgruppe nach den individuellen Voraussetzungen des Widerstands. Sie schreibt in ihrem Vorwort: „Die meisten Bücher über die Weiße Rose stammen von Amateurhistorikern, Journalistinnen oder Lehrern. Sie haben uns zwar viel Wissenswertes und Anschauliches über die Weiße-Rose-Aktivisten beschert, doch die Analyse der persönlichen Voraussetzungen des Widerstands blieben uns Publizistik wie auch wissenschaftliche Forschung schuldig.“ Ob ihr mit dem sehr detaillierten, aber gut geschriebenen und daher flüssig zu lesenden Buch nun eine allumfassende Analyse gelungen ist, werden weitere Bücher zum Thema zeigen. Ernst Reuß Miriam Gebhardt, Die Weiße Rose, Wie aus ganz normalen Deutschen Widerstandskämpfer wurden, Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 368 Seiten, 13,5 x 21,5 cm mit Abbildungen, € 19,99

Berthold Beitz, Emilie Schindler, Anne Franks letzter Verwandter oder Sophie Scholls Schwester. Aber auch ein aus der Kesselschlacht von Stalingrad Entkommender, ein deutscher Überlebender der alliierten Invasion am Omaha Beach, Mitverschwörer des 20. Juli 1944 und andere Zeitzeugen werden in 18 Kapitel beschrieben.

Inzwischen leben nur noch wenige von ihnen. Der Autor Tim Pröse hat einige der Porträtierten über viele Jahre begleitet. Er erzählt von ihrem Leben und ihrer Botschaft. Gerade in der heutigen Zeit ist es ein gut gemeintes Plädoyer für mehr Toleranz und gegen das Vergessen. Die besonderen Lebenswege beeindrucken, aber bei aller Hochachtung vor den meisten der Porträtierten, erzählt Pröse dennoch oft eher über seine eigenen Empfindungen, als über die der „Jahrhundertzeugen“. Man kann Pröses Stil als sensibel bezeichnen, aber mit weniger Wohlwollen auch als schwülstig. Pröse war Reporter bei der Münchner Abendzeitung und beim Focus. Für eines seiner „einfühlsamen Porträts“ wurde er mit dem katholischen Medienpreis ausgezeichnet. Nicht alle der Reportagen im Buch sind gelungen, manche sind eher unkritisch, einige wenige durchaus interessant. Für Liebhaber des Boulevards, die den Zugang zu schwierigen Themen suchen, kann man das Buch durchaus empfehlen. Kritische Sachbuchleser nehmen eher andere Bücher zur Hand. Ernst Reuß Tim Pröse, Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. 18 Begegnungen. Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 320 Seiten, 18 s/w Abbildungen, 19,99 € Florian Huber will anhand von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen die Familienverhältnisse im Nachkriegsdeutschland darstellen. Er schreibt: „Der deutsche Familienkosmos nach 1945 war eine historisch einzigartige »Versuchsanordnung«. In ihm liegt der Schlüssel zum Verständnis einer Epoche und der Menschen, die darin aufeinandertrafen.“ Der Autor schildert, wie es vielen Kriegsheimkehrern und ihren Angehörigen erging. Es sind die bekannten Schicksale von Frauen, die ohne erwerbstätigen Mann die Familie durchbringen müssen, von Kinder, die ohne Vater aufwachsen, sowie von Männern, die aus dem Krieg zurückkehren und sich im Nachkriegs-Deutschland nicht mehr zurechtfinden. In den Familien wird über die Vergangenheit weitgehend geschwiegen; das Zusammenleben ist häufig eine Qual. Trotzdem oder gerade deswegen wird die „heile Familie“ propagiert, auch wenn es hinter den geschlossenen Gardinen ganz anders zuging. Der Autor wirft leider die vielen Einzelschicksale im Text munter durcheinander, wodurch schon bald ein verwirrter Leser zurückbleibt, der sich bei all den Namen und Schicksalen nicht mehr zurechtfindet. Nahezu jede deutsche Familie war in irgendeiner Weise in die Geschehnisse des zweiten Weltkriegs und seiner Folgen verwickelt. Diese wirkten und wirken bis heute in unterschiedlicher Weise nach. Hubers These vom Familiendrama, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind, ist daher durchaus nachvollziehbar aber auch keine fundamental neue Erkenntniss. Ernst Reuß Florian Huber: "Hinter den Türen warten die Gespenster. Das deutsche Familiendrama der Nachkriegszeit", Berlin Verlag, München/Berlin 2017, 347 Seiten, 22 Euro.

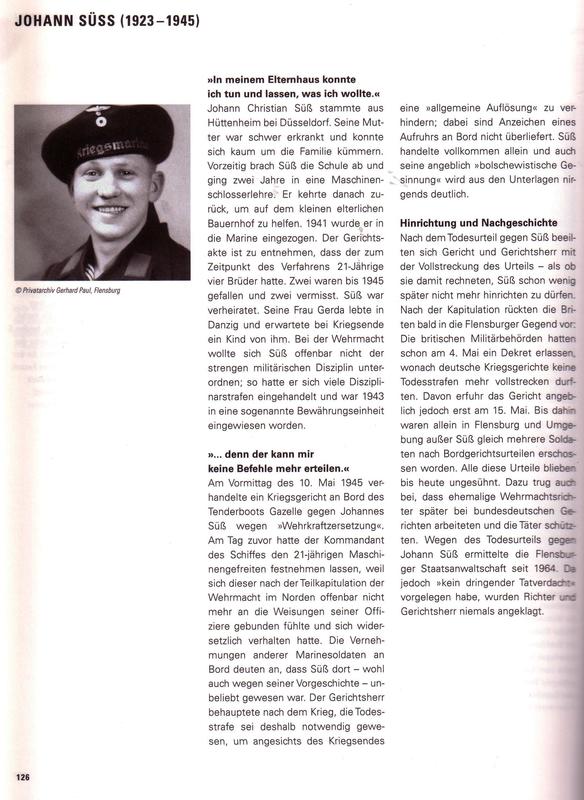

Ende März wurde in der Topographie des Terrors in Berlin die Ausstellung „Was damals Recht war ... – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht“ eröffnet.

Darin wird auch das Schicksal von Johann Süss dokumentiert. Er wurde noch nach Ende des Zweiten Weltkrieges, am 10. Mai 1945, wegen „Untergrabung der Manneszucht“ durch „zersetzende Reden“ standrechtlich erschossen. Er war nicht der Einzige. Die Urteile blieben bis heute zumeist ungesühnt. Sein Gnadengesuch „Nach der Waffenruhe herrschten für mich so ungewisse soldatische Verhältnisse, dass ich mir nicht im klaren darüber war, ob ich noch Soldat oder schon Zivilist sei.“, wurde von gnadenlosen Richtern abgelehnt. Die meisten am Urteil Beteiligten, machten in der Bundesrepublik Karriere, während die Opfer der Wehrmachtjustiz in der Nachkriegszeit weiterhin als Drückeberger und als Feiglinge verfemt und verachtet wurden. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete bereits 1965 von diesem Fall:

Ausschnitt aus: „Was damals Recht war...” – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht. Ein Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, hg. v. d. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin 2017, 240 S., 15 €.

|

AutorErnst Reuß, geboren 1962 in Franken. Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und Wien. Promotion an der Humboldt - Universität zu Berlin. Danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin und im Bundestag beschäftigt. Archiv

März 2024

|